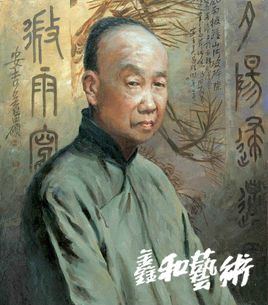

吴昌硕(1844.8.1—1927.11.29),原名俊,俊倾,字昌硕,别号缶庐、大龙,苦铁等,晚年自称吴字,男,汉族,浙江安吉人。我國(guó)近、现代书画艺术发展过渡时期的关键人物(wù),“诗、书、画、印”四绝的一代宗师,晚清民(mín)國(guó)时期著名國(guó)画家、书法家、篆刻家,与任伯年、赵之谦、虚谷齐名為(wèi)“清末海派四大家”。吴昌硕的艺术别辟蹊径、贵于创造,最擅長(cháng)写意花(huā)卉,他(tā)以书法入画,把书法、篆刻的行筆(bǐ)、运刀(dāo)、章法融入绘画,形成富有(yǒu)金石味的独特画风。他(tā)以篆筆(bǐ)写梅兰,狂草(cǎo)作葡萄,所作花(huā)卉木(mù石,筆(bǐ)力敦厚老辣、纵横恣肆、气势雄强,构图也近书印的章法布白,虚实相生、主體(tǐ)突出,画面用(yòng)色对比强烈。

吴昌硕,浙江省孝丰县鄣吴村(今湖(hú)州市安吉县)人,不是上海人。是晚清著名画家、书法家、篆刻家,為(wèi)“后海派”中的代表,是杭州西泠印社首任社長(cháng)。吴昌硕与任伯年、赵之谦、虚谷齐名為(wèi)“清末海派四大家”。

初名俊,又(yòu)名俊卿,字昌硕,又(yòu)署仓石、苍石,多(duō)别号,常见者有(yǒu)仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、石尊者等。

清道光二十四年(1844年)8月1日,生于浙江省孝丰县鄣吴村一个读书人家。幼时随父读书,后就學(xué)于邻村私塾。10余岁时喜刻印章,其父加以指点,初入门径。咸丰十年(1860年)太平军与清军战于浙西,全家避乱于荒山(shān)野谷中,弟(dì)妹先后死于饥馑。后又(yòu)与家人失散,替人做短工、打杂度日,先后在湖(hú)北、安徽等地流亡数年,21岁时回到家乡務(wù)农。耕作之余,苦读不辍。同时钻研篆刻书法。同治四年(1865)吴昌硕中秀才,曾任江苏省安东县(今涟水县)知县,仅一月即去,自刻“一月安东令”印记之。同治十一年(1872),他(tā)在安吉城内与吴兴施酒(季仙)结婚,浙江归安县(今属吴兴县)菱湖(hú)镇人。结婚后不久,為(wèi)了谋生,也為(wèi)了寻师访友,求艺术上的深造,他(tā)时常遠(yuǎn)离乡井经年不归。光绪八年(1882),他(tā)才把家眷接到苏州定居,后来又(yòu)移居上海,来往于江、浙、沪之间,阅历代大量金石碑版、玺印、字画,眼界大开。

后定居上海,广收博取,诗、书、画、印并进;晚年风格突出,篆刻、书法、绘画三艺精绝,声名大振,公推艺坛泰斗,成為(wèi)“后海派”艺术的开山(shān)代表、近代中國(guó)艺坛承前启后的一代巨匠。二十二年被举為(wèi)安东(今江苏省连水县)县令,到任一个月便辞官南归。三十年夏季,与篆刻家叶為(wèi)铭、丁仁、吴金培、王等人聚于杭州西湖(hú)人倚楼,探讨篆刻治印艺术,1913杭州西泠印社正式成立,吴昌硕被推為(wèi)首任社長(cháng),艺名益扬。七十岁后又(yòu)署大聋。

民(mín)國(guó)16年十一月(1927年11月6日),吴昌硕突患中风,十一月初六(1927年11月29日)病逝沪寓,享年84。1933年11月,迁葬于浙江余杭县塘栖附近超山(shān)报慈寺西侧山(shān)麓,墓地坐(zuò)落于宋梅亭畔。墓门石柱上刻有(yǒu)沈淇泉(卫)所撰联语:"其人為(wèi)金石家,沉酣到三代鼎彝,两京碑碣。此地傍玉潜故宅,环抱有(yǒu)几重山(shān)色,十里梅花(huā)。"鄣吴村有(yǒu)他(tā)的衣冠冢。西泠印社辟有(yǒu)吴昌硕纪念室。1984年,在递铺镇建吴昌硕纪念馆,1987年,修复其在鄣吴村的故居。吴昌硕的绘画、书法、篆刻作品集有(yǒu)《吴昌硕画集》《吴昌硕作品集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等,诗有(yǒu)《缶庐集》。吴昌硕有(yǒu)三子一女,次子吴涵、三子吴东迈均善篆刻书画。

少年时他(tā)因受其父熏陶,即喜作书,印刻。他(tā)的楷书,始學(xué)颜鲁公,继學(xué)钟元常;隶书學(xué)汉石刻;篆學(xué)石鼓文(wén),用(yòng)筆(bǐ)之法初受邓石如,赵之谦等人影响,以后在临写《石鼓》中融汇变通。沙孟海评:吴先生极力避免“侧媚取势”,“捧心龋齿”的状态,把三种钟鼎陶器文(wén)字的體(tǐ)势,杂糅其间,所以比赵之谦高明的多(duō)。吴昌硕的行书,得黄庭坚、王铎筆(bǐ)势之欹侧,黄道周之章法,个中又(yòu)受北碑书风及篆籀用(yòng)筆(bǐ)之影响,大起大落,遒润峻险。

他(tā)的篆刻是从“浙派”入手,后专攻汉印,也受邓石如、吴让之、赵之谦等人的影响。成為(wèi)一代宗师。他(tā)的画起大落,善于留白,或对角欹斜,气象峥嵘,构图块面體(tǐ)积感极强。他(tā)的篆书个性极强,印中的字饶有(yǒu)筆(bǐ)意,刀(dāo)融于筆(bǐ)。所以他(tā)的篆刻常常表现出雄而媚、拙而朴、丑而美、古而今、变而正的特点。篆刻方面吴昌硕上取鼎彝,下挹秦汉,创造性地以“出锋钝角”的刻刀(dāo),将钱松、吴攘之切、冲两种刀(dāo)法相结合治印。所以他(tā)的篆刻作品,能(néng)在秀丽处显苍劲,流畅处见厚朴,往往在不经意中见功力。

《寿山(shān)老坑巧色雕狮钮》、《作了天下事》、《读遍千古书》、《好學(xué)為(wèi)福》、《黑青田》、《一月安东令》、《湖(hú)州安吉县》、《泰山(shān)残石楼》、《园丁生于梅洞長(cháng)于竹洞》、《暴书》、《千寻竹斋》、《千寻竹斋》3刻、《吴俊卿信印日利長(cháng)寿》、《安吉吴俊章》、《雷浚》、《鲜鲜霜中菊》、《归仁里民(mín)》。

吴昌硕最擅長(cháng)写意花(huā)卉,受徐渭和八大山(shān)人影响最大,由于他(tā)书法、篆刻功底深厚,他(tā)把书法、篆刻的行筆(bǐ)、运刀(dāo)及章法、體(tǐ)势融入绘画,形成了富有(yǒu)金石味的独特画风,他(tā)自己说:“我平生得力之处在于能(néng)以作书之法作画。”他(tā)常常用(yòng)篆筆(bǐ)写梅兰,狂草(cǎo)作葡萄。所作花(huā)卉木(mù石,筆(bǐ)力老辣,力透纸背,纵横恣肆,气势雄强,布局新(xīn)颖,构图也近书印的章法布白,喜取“之”字和“女”的格局,或作对角斜势,虚实相生,主體(tǐ)突出。用(yòng)色上似赵之谦,喜用(yòng)浓丽对比的颜色,尤善用(yòng)西洋红,色泽强烈鲜艳。名重当时的画家任伯年对吴昌硕以石鼓文(wén)的篆法入画拍案叫绝,并预言其必将成為(wèi)画坛的中流砥柱。吴昌硕作画用(yòng)“草(cǎo)篆书”以书法入画;線(xiàn)条功力异常深厚。虽然从状物(wù)绘形的角度看其線(xiàn)条的质感似乎不够丰富、切实,但恰恰是舍弃了形的羁绊,吴昌硕的绘画才步入了“意”的厅堂,从而形成了影响近现代中國(guó)画坛的直抒胸襟,酣畅淋漓的“大写意”表现形式。

吴昌硕绘画的题材以花(huā)卉為(wèi)主,學(xué)画较晚,40岁以后方将画示人。前期得到任颐指点,后又(yòu)参用(yòng)赵之谦的画法,服膺于徐渭、朱耷、扬州八怪诸画家的画艺,从中受惠甚多(duō)。他(tā)酷爱梅花(huā),常以梅花(huā)入画,用(yòng)写大篆和草(cǎo)书的筆(bǐ)法為(wèi)之,墨梅、红梅兼有(yǒu),画红梅水分(fēn)及色彩调和恰到好处,红紫相间,筆(bǐ)墨酣畅,富有(yǒu)情趣,曾有(yǒu)“苦铁道人梅知己”的诗句,借梅花(huā)抒发愤世嫉俗的心情。又(yòu)喜作兰花(huā),為(wèi)突出兰花(huā)洁净孤高的性格,作画时喜以或浓或淡的墨色和用(yòng)篆书筆(bǐ)法画成,显得刚劲有(yǒu)力。画竹竿以淡墨轻抹,叶以浓墨点出,疏密相间,富有(yǒu)变化,或伴以松、梅、石等,成為(wèi)“双清”或“三友”,以寄托感情。菊花(huā)也是他(tā)经常入画的题材。他(tā)画菊花(huā)或伴以岩石,或插以高而瘦的古瓶,与菊花(huā)情状相映成趣。菊花(huā)多(duō)作黄色,亦或作墨菊和红菊。墨菊以焦墨画出,菊叶以大筆(bǐ)泼洒,浓淡相间,层次分(fēn)明。晚年较多(duō)画牡丹,花(huā)开烂漫,以鲜艳的胭脂红设色,含有(yǒu)较多(duō)水分(fēn),再以茂密的枝叶相衬,显得生气蓬勃。荷花(huā)、水仙、松柏也是经常入画的题材。菜蔬果品如竹笋、青菜、葫芦、南瓜、桃子、枇杷、石榴等也一一入画,极富生活气息。作品色墨并用(yòng),浑厚苍劲,再配以画上所题写的真趣盎然的诗文(wén)和洒脱不凡的书法,并加盖上古朴的印章,使诗书画印熔為(wèi)一炉,对于近世花(huā)鸟画有(yǒu)很(hěn)大的影响(见彩图《岁朝清供图》(清))。

吴昌硕出身书香门第,8岁作骈句,10岁持刀(dāo)奏石。后来家道败落,便发愤读书,中了秀才。因自幼喜欢文(wén)艺,如金石、书法、绘画等,便决然放弃功名,不再参加科(kē)举考试。29岁时,吴昌硕移居苏州,结识了诸多(duō)海派艺林名宿,如饥似渴地阅历了大量名人墨迹,艺事大进。50岁后在乡人的举荐下,吴昌硕做了一月有(yǒu)余的江苏安东县令,后學(xué)五柳先生,弃官挂印而去。

吴昌硕说自己"三十學(xué)诗,五十學(xué)画",但事实上他(tā)學(xué)画在而立之后。之所以如此说来,只是对自己的早期作品不甚满意而已。其实也是客观评价,因他(tā)的优秀作品多(duō)為(wèi)后30年所作,恰如他(tā)画的老梅,大器晚成。吴昌硕的画以泼墨花(huā)卉和蔬果為(wèi)主要题材,兼顾人物(wù)山(shān)水。他(tā)的作品公认為(wèi)"重、拙、大"。用(yòng)筆(bǐ)沉着有(yǒu)力,没有(yǒu)浮滑轻飘之意,是為(wèi)重;自然却无斧凿之痕,稚气洋溢,天真一派,是為(wèi)拙;气势磅礴,浑然大家,是為(wèi)大。吴昌硕画得最多(duō)的是梅花(huā)。宋以来,画梅大家代有(yǒu)人出,如王冕、陈宪章、金农、汪士慎等,他(tā)们所画梅花(huā)各具特色,极尽梅花(huā)的清韵、艳丽、傲然、孤绝,寄托了画家的精气神。吴昌硕画梅也有(yǒu)自己的独到之处。他(tā)喜欢表现老梅,而且将老梅的铮铮铁骨与清香欲放的花(huā)朵形成鲜明对比,产生强烈的视觉效果,有(yǒu)一种唤春归来、挣破冬的牢笼的感觉。无论是《梅石图》《梅花(huā)图》,还是《梅兰》《红梅》等,无不如是。吴昌硕画梅少有(yǒu)全树,也非千枝万蕊,他(tā)总是把环境和气氛省略到不能(néng)再添置一筆(bǐ),有(yǒu)如特写镜头,既细致,又(yòu)逼真,得梅花(huā)之真性灵,简直是划金刻石的杰作。

《梅石图》等多(duō)作于吴昌硕古稀之年,不止一幅。其中一幅作于75岁,梅為(wèi)主,石為(wèi)客,交相辉映。运用(yòng)篆法,疏阔纵放,气势捭阖。点点梅花(huā),疏密有(yǒu)致,极富节奏之变。焦墨枯筆(bǐ),顺来逆去。枝丫纵横,曲中求直,苍劲之极。花(huā)以焦墨圈勾,精细而怒张,仿佛想要从枝上挣脱,凌空而去。观者仿佛置身于月色轻笼、花(huā)影横斜的意境之中。诗曰:“梅溪水平桥,乌山(shān)睡初醒。月明乱峰西,有(yǒu)客泛孤艇。除却数卷书,尽载梅花(huā)影。”

诗画珠联璧合,互补其境,令人悠然忘返。题有(yǒu)此诗的《梅石图》《》不下十幅,件件不同,各有(yǒu)千秋。充分(fēn)體(tǐ)现了吴昌硕的爱梅情结和梅之精神。从题画诗文(wén)也可(kě)以看出吴昌硕的文(wén)筆(bǐ)修养非同一般。他(tā)為(wèi)《梅花(huā)》题曰:“寒香风吹下东碧,山(shān)虚水深人绝迹。石壁矗天回千尺,梅花(huā)一枝和雪(xuě)白。和羹调鼎非救饥,置身高处犹待时。冰心铁骨绝世姿,世间桃李安得知?”他(tā)為(wèi)《梅花(huā)图》题曰:“人遗纸数幅,光厚如茧,云得之东瀛。或曰:此苔纸也。醉后為(wèi)梅花(huā)写照。梅之状不一:秀丽如美人,孤冷如老衲,屈强如诤臣,离奇如侠,清逸如仙,寒瘦枯寂如不求闻达之匹士。筆(bǐ)端欲具此众相亦大难事,唯任天机外行,似兴酣落筆(bǐ),物(wù)我两忘,工拙不暇计及也。不知大梅山(shān)民(mín)挥之门外否?引為(wèi)同调否?安得起而问之。”这些诗文(wén),无不精神饱满,文(wén)气盎然,想像丰富,读来酣畅淋漓。充分(fēn)體(tǐ)现了吴昌硕的旧學(xué)功底、文(wén)學(xué)涵养和艺术才华。

吴昌硕的楷书,开始學(xué)习唐代(公元618--公元907年)颜鲁公,隶书學(xué)习汉代石刻,篆书學(xué)习石鼓文(wén),

在吴昌硕的书法创作中,无疑以篆书、行草(cǎo)為(wèi)主,但吴昌硕學(xué)习隶书的时间并不短,在青年时期便曾临习汉碑,如“张迁碑”、“嵩山(shān)石刻”、“张公方碑”、等,同时又(yòu)受到邓石如、吴让之、杨见山(shān)等人的影响,筆(bǐ)法近似杨见山(shān),他(tā)在三十五岁时书的一幅隶书还是“张迁”的风格,结體(tǐ)方正,用(yòng)筆(bǐ)尚拘谨、小(xiǎo)心。吴昌硕晚年所书隶书,结體(tǐ)已变長(cháng),取纵势,如这幅“奉爵称寿,雅歌吹笙”,用(yòng)筆(bǐ)雄浑、饱满,从一些線(xiàn)条看,具有(yǒu)篆书的痕迹,可(kě)以说这时吴昌硕早已将篆、隶溶為(wèi)一體(tǐ)了,形成了自己的独特面目。

吴昌硕的楷书遍临《汉祀三公山(shān)碑》《张迁碑》《嵩山(shān)石刻》《石门颂》等汉碑。中年以后,博览众多(duō)金石原件及拓本,选择石鼓文(wén)為(wèi)主要临摹对象。数十年间,反复钻研,并不以刻意模仿徒求形似為(wèi)满足,参以秦权铭款、琅玡台刻石、泰山(shān)刻石等文(wén)字的體(tǐ)势筆(bǐ)意,故所作石鼓文(wén)凝练遒劲,自出新(xīn)意,风格独特。60岁后所书尤精,圆熟精悍,刚柔并济。喜将石鼓文(wén)字集语书写对联。晚年以篆隶筆(bǐ)法作草(cǎo)书,筆(bǐ)势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

至于诗文(wén)方面,在当时也出现了知名的诗人施愚山(shān)、郑板桥、赵瓯北等,都或多(duō)或少写下了一些比较有(yǒu)价值的诗篇,在一定程度上反映了社会现实,抒发了自己的思想感情。同时,袁子才反对桐城派复古主义的倾向,提出直抒性灵、表现个性的主张,在当时也曾起过一定的进步作用(yòng)。吴昌硕就是生長(cháng)在这样的历史条件下。作為(wèi)一个受过浓重的封建思想熏染的知识分(fēn)子,他(tā)对当时人民(mín)的革命斗争缺乏正确的见地,但同时却不能(néng)不受到时代浪潮的冲击。他(tā)出身于中间阶层,目击上层统治阶级生活的穷奢极侈与他(tā)们对广大人民(mín)的厌殊求,心中感到非常不满,同时又(yòu)由于个人找不到出路,更感到苦闷和彷徨,迫切要求发泄自己胸中积压着的一股郁勃不平之气。在怀才不遇的情况下,他(tā)便集中自己毕生旺盛的精力从事于文(wén)學(xué)艺术活动,希望能(néng)在这一方面有(yǒu)所表现于当世。

吴昌硕善作诗文(wén),苦吟数十年,未尝间断。所作诗篇以傲兀奇崛古朴隽永见長(cháng),一般地说用(yòng)典较多(duō),不甚通俗,但有(yǒu)些绝句纯用(yòng)白描手法,活泼自然,接近口语,具有(yǒu)明丽俊逸的特点,风格上与民(mín)歌很(hěn)相近。所作题画诗寄托深遠(yuǎn),颇有(yǒu)浪漫主义气息;评论前人书画,尤多(duō)独到见地。早年所作五古,有(yǒu)一部分(fēn)含有(yǒu)讽刺意味,揭露了当时黑暗社会某些不平现象。他(tā)的散文(wén)作品写得不多(duō),大都是序跋、考证和题画小(xiǎo)品之类,写的都很(hěn)朴质淳厚,平易近人。题画小(xiǎo)品中尤多(duō)精心之作。发抒生活实感,鞭挞丑恶现象,颇能(néng)以少胜多(duō);读时依稀与作者一灯相对,娓娓而谈,意味非常深長(cháng)。

光绪三十年(1904)夏,篆刻家叶品三、丁辅之、吴石潜、王福庵等聚于杭州西湖(hú)人倚楼,探讨治印艺术,发起创立一个研究金石篆刻的學(xué)术团體(tǐ),定名為(wèi)"西泠印社",邀请吴昌硕参与其事。

1913年重阳节印社正式成立,各地金石學(xué)者纷纷参加,公推他(tā)為(wèi)社長(cháng)。当时他(tā)為(wèi)印社撰联云:"印讵无源?读书坐(zuò)风雨晦明,数布衣曾开浙派。社何敢長(cháng)?识字仅鼎彝瓴甓,一耕夫来自田间。"这正是他(tā)一贯的冲淡谦虚襟怀的具體(tǐ)表现。

▲诗作

《缶庐集》

吴昌硕身材不高,面颊丰盈,细目,疏髯。年过七十而鬓发不白,看去不过四五十岁的样子。这是他(tā)勤于劳作的结果。他(tā)每天早起,梳洗过后,就面对书桌,默坐(zuò)静思约一刻钟,把当天的工作程序安排好,然后再进早餐,有(yǒu)时兴致来了,不及进餐即开始工作。他(tā)在作画之前,先要构思。有(yǒu)时端坐(zuò),有(yǒu)时闲步,往往要过很(hěn)長(cháng)时间。及至酝酿到一定程度,整幅画面的形象在心中涌现,灵感随即勃发,于是凝神静气举筆(bǐ)泼墨,一气呵成,看去似乎毫不费力。等到大體(tǐ)告成之后,对局部的收拾,却又(yòu)十分(fēn)沉着仔细,惨淡经营,煞费苦心。常见他(tā)凝视沉思,筆(bǐ)头颤动,跃跃欲试,但很(hěn)久不着一筆(bǐ)。他(tā)曾说过:“奔放处要不离法度,神微处要照顾到气魄。”一幅画作好之后,就张挂在墙壁上反复观赏,并请友人品评。大家提出意见,他(tā)就虚心听取,经过考虑之后,再着手修改,直到满意,才肯题款、钤印。万一画得不大满意,他(tā)就断然弃置,毫不顾惜。

鄣吴村是一个峰峦环抱、竹木(mù葱茏的山(shān)村,风景十分(fēn)清幽。在这样的山(shān)村中度过他(tā)的童年时代。幼年时求知欲很(hěn)旺盛,好學(xué)不辍。起初跟着他(tā)父亲念书,后来往邻村的一个私塾中去就學(xué)。每天翻山(shān)越岭,来往十多(duō)里路,虽遇风雨从不间断。他(tā)十多(duō)风韵犹存时即嗜刻印,磨石凑刀(dāo),反复不已;他(tā)父亲见他(tā)近于此道,加以指引,遂得门径,益乐此疲。

十七岁那年,太平军从安徽直指浙西,清军尾随而来,杀人放火,奸淫掳掠,无所不為(wèi),人民(mín)不堪清兵蹂躏,四处逃亡,流离颠沛,辗转于荒山(shān)野谷之中,此时,吴昌硕的弟(dì)妹先后死于饥馑。后来他(tā)又(yòu)与家人失散,独自一人到处流浪,替人家做短工、打杂差过日子,时常以野生植物(wù)和树皮草(cǎo)根充饥。他(tā)在湖(hú)北、安徽等省流亡达五年之久,历尽千辛万苦,到二十一岁那年才回到家乡,与老父相依為(wèi)命,躬耕度日。

吴昌硕于耕作之余酷爱读书。但家里藏书不多(duō),為(wèi)了满足日益增强的求知欲望,他(tā)常千方百计去找更多(duō)的书来读。有(yǒu)时為(wèi)了借一部书,往往来回行数十里路,也不以為(wèi)苦。他(tā)借到了书,就废寝忘食,烯膏继晷,读了又(yòu)读。阅读中摘了许多(duō)筆(bǐ)记,有(yǒu)时甚至把整部整卷的书抄录下来,以便反复研读。遇到疑难,必请教师友,绝不含糊过去。

正由于书籍这样难得,他(tā)对之非常珍爱。直到晚年,他(tā)看到一些残编断简,必设法加以收集和补订,慎重地保存下来,这个习惯正是在早年的艰苦条件下养成的。

他(tā)早年就极爱钻研与篆刻、书法有(yǒu)关的文(wén)字训诂之學(xué),对于当时一般人视為(wèi)做官"敲文(wén)砖"的八股文(wén),却不大感到兴趣。二十二岁那年,在县里學(xué)官的迫促下,他(tā)勉强去应了一次考试,中了个秀才以后,就绝意场屋,不再赴考,一直依游幕和鬻艺為(wèi)生。到了五十三岁那年,他(tā)一度被举為(wèi)江苏安东(今涟水县)县令,因不惯于逢迎長(cháng)官、鞭挞百姓,到任只一个月,便毅然辞去。从此他(tā)就厌弃官场生涯,专心致志(zhì)地从事文(wén)學(xué)艺术上的深造。

二十九岁那年,他(tā)离开家乡,到人文(wén)荟萃的杭州、苏州、上海等地去寻师访友,刻苦學(xué)艺。起初他(tā)从俞曲园學(xué)辞章和文(wén)字训诂之學(xué),為(wèi)时约两年,為(wèi)他(tā)后来的深造打下了扎实的基础。在苏州,他(tā)结识了当时知名的书法家杨藐翁,向他(tā)请教书法和辞章。藐翁工八分(fēn)书,尤善写擘窠大写;于汉碑能(néng)遗貌取神,着筆(bǐ)欲飞,而古茂之气溢于纸墨。博學(xué)多(duō)闻,对经學(xué)有(yǒu)精湛研究,所作诗文(wén)也简练凝重,為(wèi)人尤耿介鲠直,不谐流俗。吴昌硕敬佩他(tā)的為(wèi)人和治學(xué),曾诚意备函要求列于门下。藐翁复信婉謝(xiè),表示愿以换帖弟(dì)兄相称。书中有(yǒu)"师生尊而不亲,弟(dì)兄则尤亲矣。一言為(wèi)定,自首如新(xīn)"等语,措辞极為(wèi)恳挚。尽管藐翁这样坚决地谦辞,吴昌硕仍然以师尊之礼相待,在所作诗篇中有(yǒu)"藐翁吾先师"之名,并自称"寓庸斋内老门生",足见其尊师重道的热忱。

正由于他(tā)待人以诚,求知若渴,各地艺术界知名人士都很(hěn)乐意与他(tā)交往,其中尤以任伯年、张子祥、胡公寿、蒲作英、陆廉夫、施旭臣、诸贞壮、沈石友等人与他(tā)交谊尤笃,相互切磋,几无虚目。同时他(tā)又(yòu)从知名收藏家郑盦、吴平斋、吴恪斋等人处看到不少历代彝器文(wén)物(wù)和名人书画真迹,临摹欣赏,摘录考据,经年累月,孜孜不倦,既扩大了视野,又(yòu)开拓了胸襟,學(xué)术修养有(yǒu)了提高,艺事也随之大进。

吴昌硕早年學(xué)习刻印,初师浙派,后又(yòu)融合浙皖两派之長(cháng),参以邓(顽伯)、吴(让之)、赵(撝叔)诸家,而归其本于秦汉,发扬秦汉人"胆敢独造"的精神,深得纯朴浑厚之趣;既能(néng)融会前人法度,又(yòu)善于变化,绝不為(wèi)清规戒律所囿。正如他(tā)自己所说:"铤险医全局,涂岐戒猛驱"。

他(tā)于书法最重临摹《石鼓》文(wén)字,毕生精力尽瘁于此。他(tā)写《石鼓》常参以草(cǎo)书筆(bǐ)法,不硁硁于形似,而凝炼遒劲,气度恢宏,每能(néng)自出新(xīn)意,而人寻味。所作隶、行、独草(cǎo),也多(duō)以篆籀筆(bǐ)法出之,别具一种古茂流利的风格。偶作正楷,挺拔严毅,自始至终一筆(bǐ)不苟,尤见功力。三十多(duō)岁时,他(tā)始以作篆籀的筆(bǐ)法绘画,苦无师承,后经友人高邕之介绍,求教于任伯年。伯年要他(tā)作一幅画看看。他(tā)说:"我还没有(yǒu)學(xué)过,怎么能(néng)画呢(ne)?"伯年道:"你爱怎么画就怎么画,随便画上几筆(bǐ)就是了。"于是他(tā)随意画了几筆(bǐ),伯年看他(tā)落筆(bǐ)用(yòng)墨浑厚挺拔,不同凡响,不禁拍案叫绝,说道:"你将来在绘画上一定会成名。"吴听了很(hěn)诧异,还以為(wèi)跟他(tā)开玩笑。伯年却严肃地说:"即使现在看起来,你的筆(bǐ)墨已经胜过我了。"此后两人成了至交,始终保持着师友之间的友谊。

在师友们的热心指引和鼓励下,吴昌硕对作画有(yǒu)了信心,根据他(tā)平日细心观察、體(tǐ)验积累起来的生活经验,再加上广泛欣赏与刻苦學(xué)习,他(tā)所作的画不断地出现崭新(xīn)的面貌。

吴昌硕对作画虽着重创新(xīn),但也不反对模仿,不过他(tā)认為(wèi)取法要高。他(tā)对青藤、雪(xuě)个、清湘、石田、白阳诸大家极為(wèi)推崇,每见他(tā)们的手迹,必悉心临摹,吸收它的精华。他(tā)又(yòu)能(néng)熔合晚清各家長(cháng)处于一炉,然后遗貌取神,加以创造革新(xīn),以极度简练概括的筆(bǐ)墨来表现深邃的意境,抒发丰富的思想感情。他(tā)所作的画筆(bǐ)恣墨纵,不拘成法,外貌粗疏而内蕴浑厚,虚实相生,能(néng)纵能(néng)收,疏可(kě)走马,密不容针,这正是"大处着眼,小(xiǎo)心收拾"的结果。

1917年,吴昌硕的继配施氏夫人在上海去世。吴昌硕委托他(tā)一位姓陈的朋友从简办理(lǐ)丧事。除几位同道挚友和施氏的亲朋好友前来吊唁,吃了一顿豆腐饭,就命儿子扶施氏灵柩返回故乡,葬于安吉县鄣吴村附近的凤麟山(shān)上。丧事过后,那位姓陈的朋友交给吴昌硕一份奠仪单。吴昌硕接过一看,不觉惊得:“我不是说过一律謝(xiè)绝吗?怎么还有(yǒu)这些奠仪?”再一看,奠仪中有(yǒu)一元、二元,也有(yǒu)七、八元,十多(duō)元的。送礼的大都是亲戚、挚友,还有(yǒu)一些左邻右舍,却没有(yǒu)过去曾向他(tā)要过书画的达官权贵的名字。

世态炎凉,人情冷暖。这些,吴昌硕早在逃难江淮皖鄂,流落苏州街(jiē)头,幕游扬州盐运署,受任一月安东(今江苏连水)县令中饱受了。為(wèi)了感謝(xiè)亲朋挚友的吊唁和馈送的奠仪,照当时的做法,应当去书店(diàn)买来“謝(xiè)唁帖”,填上名字,按奠仪单每人一张作為(wèi)回謝(xiè)。但是,吴昌硕却拿(ná)来宣纸,亲筆(bǐ)用(yòng)工楷书写謝(xiè)唁,然后一一送上门去。

吴昌硕毕生从事艺术研究和创作,专心致志(zhì),数十年如一日。晚年,他(tā)在艺术创造等方面虽都有(yǒu)很(hěn)高深的造诣,但他(tā)不仅绝不骄矜,反而比先前更加谦虚。他(tā)时常对人说:"我學(xué)画太迟,根柢不深,天资也不高,仅仅做到多(duō)看、多(duō)画而已。"他(tā)自谦地把所作的画比作"健药",又(yòu)说:"學(xué)画未精书更劣,似雪(xuě)苔纸拼涂鸦。"(《余疑庵草(cǎo)书。為(wèi)一亭》)

直到七八十岁的高年,还以读书、刻印、写字、绘画和吟诗作為(wèi)日课,乐之不疲。诚如他(tā)自己在一首题画诗中所描述:东涂西抹鬓成丝,深夜挑灯读《楚辞》;风叶雨花(huā)随意写,申江潮满月明时。古人常用(yòng)"铁砚磨穿"这句话来形容一个人為(wèi)學(xué)的勤奋,这当然是一种夸张的说法。吴昌硕晚年却确实曾经把友人赵石农所赠一个虞山(shān)(江苏常熟)砂石制成的砚池磨穿一个小(xiǎo)孔。吴昌硕自小(xiǎo)养成了艰苦朴素的生活习惯。反对奢靡,凡衣、食、住各方面都十分(fēn)简单,对物(wù)力非常珍惜。在上海时,他(tā)住在北山(shān)西路吉庆里十二吃。住的是一幢极普通的三上三下的"弄堂房子",因此有(yǒu)许多(duō)友人认為(wèi)这样的房屋与他(tā)当时的"身份"太不相称,不止一次地怂恿他(tā)另觅新(xīn)居,迁往沪西一带的"高等住宅區(qū)"去住;最好自己造一座花(huā)园洋房,以娱晚景。事实上在当时要这样做也不太难。可(kě)是他(tā)往往莞尔一笑,说道:"我有(yǒu)这样的楼房住,已经心满意足了。想当初我刚到上海的时候,跟张子祥一道租一间小(xiǎo)房住,连阳光也很(hěn)少照到;里面摆了两张床和一张画桌,就塞得满满地,两个人没有(yǒu)回旋余地,那才真狭窄呢(ne)?

尽管他(tā)自奉俭约,待人却一点也不吝啬,乐于助人。如遇亲友有(yǒu)病,他(tā)就出钱帮助医疗;对身后萧条人,他(tā)就毅然以料理(lǐ)丧葬和抚育遗孤為(wèi)己任。这样的事例是很(hěn)多(duō)的。1912年是海派书画的重大转折时期。那一年,上海汇集了一大批前清高官,其中有(yǒu)帝师太傅、大學(xué)士、尚书、总督、巡抚、布政使,如陈宝琛、沈曾植、张謇、陈三立、朱祖谋、康有(yǒu)為(wèi)、曾熙、李瑞清、张元济、郑孝胥等。这些高官名臣、硕學(xué)鸿儒在上海完成了从封建末代官吏到近代书画家的华丽转身。他(tā)们已不是像任伯年、蒲华、虚谷那样的民(mín)间画家,而是名流中的名流,一出山(shān)就大大带动了海派书画的市场行情。第二代海派书画代表人物(wù)吴昌硕,便是这一年定居上海。10年后,吴昌硕重修润格:堂匾三十两;楹联三尺六两、八尺八两;横直整幅三尺十八两,四尺三十两,山(shān)水视花(huā)卉例加三倍;刻字每字四两……每两為(wèi)银圆1圆4角。当时北大校長(cháng)蔡元培每月收入為(wèi)600银圆,吴昌硕书画收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超过北大校長(cháng)及教授。

他(tā)对劳动人民(mín)的态度,跟一般士大夫阶级迥然不同。记得在他(tā)寓居苏州时,有(yǒu)一次,从友人家里回来,途中遇雨,在一个废园中避雨,遇到一个卖豆浆的人在一起,交谈之下,卖豆浆者知道他(tā)是一位画家,就要求他(tā)為(wèi)自己作一幅画,他(tā)即慨然允诺。过了几天,卖豆浆者到他(tā)寓所里取画,他(tā)果然早已认真地為(wèi)他(tā)绘了一幅,并且题一首诗,叙述这次邂逅经过,以作纪念。

吴昌硕非常珍视青年人习艺的积极性,在仔细观赏过他(tā)们带来的作品之后,必先肯定它的优点,再三予以鼓励,然后再婉转地提出一些中肯的批评,指点今后努力的方向。即使作品确实十分(fēn)幼稚,他(tā)也决不会盘抹煞,一定要诚恳地加以诱导,绝不使他(tā)们灰心。正由于他(tā)能(néng)这样恳挚而剀切地教人,青年们在受到教益之后,往往会终身不忘,受用(yòng)无穷。像当代卓有(yǒu)成就的國(guó)画家潘天寿早年即曾受过吴昌硕的鼓励和指导。

吴昌硕曾历经艰辛,他(tā)对贫苦的青年艺人更乐于加以掖助,使他(tā)们能(néng)达到自己的愿望。当时他(tā)认识了一个青年人,在一家药铺里当學(xué)徒,他(tā)爱好刻印而苦于所见不广、又(yòu)无人指点。看了他(tā)的篆刻作品,吴昌硕觉得很(hěn)有(yǒu)才华,便授以刻印要诀、并且把他(tā)介绍到老友沈石友家住了几年,所见既广、艺事也就大进。经过長(cháng)时期的刻苦钻研,终于成為(wèi)一位知名的篆刻家,那就是别号泥道人的赵石农。

当时,各地有(yǒu)志(zhì)于艺术的青年,辗转托人介绍,前来执卷问學(xué)的日多(duō)。他(tā)忆及自己早年學(xué)艺的艰难,同时更為(wèi)了给艺术界培养新(xīn)生力量,只要他(tā)们有(yǒu)一定的天才和毅力,他(tā)就欣然地加以启迪,不辞劳瘁。他(tā)的及门弟(dì)子很(hěn)多(duō),其中造诣尤為(wèi)突出的在早期应推陈师曾,晚期要数王个簃。

画柏讽哈同

1914年,吴昌硕寓居上海。有(yǒu)一天,靠贩卖鸦片和房地产投机起家的英國(guó)冒险家哈同来到吴家,说是為(wèi)了做生日,想请吴昌硕代画一张三尺立幅。不料吴昌硕是个堂堂正正的中國(guó)人,平素最憎恶的就是这班在中國(guó)為(wèi)非作歹的洋人。无论哈同怎样诱以重金,也根本不予理(lǐ)睬。后来,哈同一看不行,依仗自己是英、法两租界工部局的董事,一面指使爪牙去吴家威逼恫吓,一面托当时在上海画界声望略逊于吴昌硕的吴杏芬、沙辅卿等人向吴说情。吴昌硕碍于同道情面,便磨墨提筆(bǐ)画了一幅柏树图,但柏树叶子却画得比正常的要大得多(duō)。在还没题款的时候,哈同就来取画了。他(tā)拿(ná)起画卷,横横直直地看了好一会儿,仍然不明其意。于是问道:“先生劳神挥毫,敝人不胜荣幸之至,但不知画的何物(wù)?”当他(tā)得知画的竟是不伦不类的柏树时,便强作笑脸问道:“柏树叶子為(wèi)何竟如此之大?”吴昌硕说:“不妨倒过来看看。”哈同看后说:“倒过来却像葡萄。”吴昌硕佯装认真地说:“我也是这个意思。”哈同不解地问:“為(wèi)何要倒画呢(ne)?”这时,吴昌硕忍不住笑了,说:“我是按照你们办事的逻辑画的,你们喜欢颠倒,把黑说成白,把好说成坏,把人吃人说成慈悲,当然我给你的画也只好颠倒挂了。”一听此话,哈同真是气得满脸通红,哭笑不得。但吴昌硕是上海首届一指的名画家,因此也不敢发他(tā)的脾气。且这画又(yòu)是自己请求的,真是自讨没趣,后悔莫及。

吴昌硕是杭州西泠印社第一任社長(cháng)。日本雕塑家朝仓文(wén)夫酷爱吴昌硕的书画金石,1920年慕名来华,与先生结成忘年之交。回國(guó)后,朝仓文(wén)夫运用(yòng)洗炼的手法,塑造了一尊吴昌硕的半身铜质胸像,并亲自将塑像送到杭州。吴昌硕观后,赞叹不已,并在铜像之后题字道:“非昌黎诗,咏木(mù居士;非裴岑碑,呼石人子;铸吾以金,而吾非范蠡,敢问彼都之贤士大夫,用(yòng)心何以。辛酉八月昌硕戏题年七十八。”字里行间流露出这位艺术大师的宽广胸怀。之后,吴昌硕将此塑像置于印社的小(xiǎo)龙泓洞内。

一天夜晚,皓月当空,沿湖(hú)的亭台楼阁沉浸在一片幽静之中。吴昌硕吃完晚饭,与弟(dì)子王个簃出门散步。突然,只听吴昌硕一声惊呼:“啊哟,我头好疼。”王个簃不觉一怔,正想发问,却见先生手指前方。王个簃朝先生所指方向一看,只见幽暗的小(xiǎo)龙泓洞里亮着数支蜡烛,微弱的烛光映出一位正在合掌跪拜的老妇身影。原来,这位老妇错把吴昌硕的胸像当成佛像了。吴昌硕皱眉道:“见此情景,我怎能(néng)不头痛呢(ne)?”

1844年甲辰1岁9月12日(农历八月初一)出生于浙江省安吉县鄣吴村(当时隶属孝丰县)。

1865年乙丑22岁是年中秀才。

1866年丙寅23岁与父迁安吉城内居住。

1869年己巳26岁赴杭州,就學(xué)于诂经精舍,从名儒俞樾习小(xiǎo)學(xué)及辞章。编成《朴巢印存》。

1872年壬申29岁赴上海,得识高邕之。

1873年癸酉30岁在安吉从县教谕潘芝畦學(xué)画梅。再赴杭投诂经精舍。在杭识吴伯滔。

1874年甲戌31岁秋,赴嘉兴客杜筱航(文(wén)澜)曼陀罗馆,识铁老金树本,与谈诗及识古器之法。

1875年己亥32岁赴试武林。1879年己卯36岁集拓所作印成《篆云轩印存》。携往杭州就教于俞樾,俞极赞许,為(wèi)之署端并题辞。

1880年庚辰37岁寓吴云(平斋)两礨轩,以《篆云楼印存》请教,吴云為(wèi)之删削,更名為(wèi)《削觚庐印存》。识吴秋农、金心兰、顾茶村、胡三桥、方子昕等。与杨岘(见山(shān))订交。

1882年壬午39岁居苏州。友人荐作小(xiǎo)吏以维持生计。与虞山(shān)沈石友订交。

1883年癸未40岁因公赴津沽,在沪识任伯年。在析津(今河北大兴县)识杨香吟。由析津回沪,与虚谷、任阜長(cháng)缔交。任伯年為(wèi)作《芜菁亭長(cháng)小(xiǎo)像》。是年在苏州由潘瘦羊之介,与收藏家潘祖荫纳交。

1887年丁亥44岁至沪,任伯年為(wèi)作《棕荫纳凉图》。

1889年己丑46岁在苏州。时伯年来访,為(wèi)之作《酸寒尉像》,自题诗。施旭臣、谭复堂為(wèi)《缶庐诗》作序。

1891年辛卯48岁日该國(guó)书法家日下部鸣鹤(名东,字子旸,江州人,1838--1922)来华,与先生纳交。

1892年壬辰49岁任伯年又(yòu)為(wèi)作《蕉荫纳凉图》。

1893年癸巳50岁在上海编选壬辰以前所作诗三卷刊行,题名《缶庐诗》。

1894年甲午51岁在北京以诗及印谱赠翁同和。中日战争爆发,参佐吴大澄戎幕,北上抗日。

1895年乙未52岁任伯年為(wèi)作《棕荫忆旧图》、《山(shān)海关从军图》。十一月,任伯年病殁沪上,作诗哭之并撰联。

1899年己亥56岁十一月,得同里丁葆元保举,任安东县令,一月即辞去。

1900年庚子57岁日本河井仙郎投先生门下。

1903年癸卯60岁自订润格。编选壬寅以前所作诗為(wèi)《缶庐诗》第四卷,连同前刊三卷,又(yòu)《别存》一卷合為(wèi)一册。

1904年甲辰61岁移居桂和坊19号,名其斋曰“癖斯堂”。赵子云投入门下。

1909年己酉66岁在沪与高邕之、杨东山(shān)发起成立上海豫园书画善会。

1912年壬子69岁至杭州与西泠诸友宴集。始以字行。

1913年癸丑70岁西泠印社成立,任社長(cháng)。秋,梅兰芳来会。重订润格。王一亭投拜门下。迁住北山(shān)西路吉庆里923号。

1914年甲寅71岁参入九老会。上海书画协会成立,任会長(cháng)。

1915年乙卯72岁上海“题襟馆书画会”推先生為(wèi)名誉会長(cháng)。

1920年庚申77岁日本長(cháng)崎首次展出其书画,东京文(wén)求堂继刊《吴昌硕画谱》,長(cháng)崎双树园刊行《吴昌硕画帖》。诸乐三列為(wèi)门弟(dì)子。

1921年辛酉78岁赴杭西泠印社宴集。《汉三老碑》被日商(shāng)購(gòu)去,与西泠同仁奔走呼吁,作画义卖,终募款八千大洋将碑赎回。日本朝仓文(wén)夫為(wèi)范铜像。

1923年癸亥80岁潘天寿由诸闻韵引见来谒,撰联以赠。门弟(dì)子陈师曾卒。

1925年乙丑82岁沙文(wén)若(孟海)由王贤引列為(wèi)门弟(dì)子。

1927年丁卯84岁11月29日逝于沪寓。

作為(wèi)海派绘画的创立者,吴昌硕是一位开创了一代艺术风气的大师,他(tā)的艺术对于中國(guó)近现代绘画的发展产生了巨大而深遠(yuǎn)的影响。20世纪以来,许多(duō)杰出的画家如:齐白石(1863-1957)、王震(1867-1938)、赵子云(1874-1955)、陈师曾(1876-1923)、陈半丁(1877-1970)、朱屺瞻(1892-1996)、刘海粟(1896-1994)、钱瘦铁(1897-1967)、王个簃(1897-1988)、潘天寿(1898-1971)、吴茀之(1900-1977)、诸乐三(1902-1984)、来楚生(1904-1975)、朱宣咸(1927-2002)等都受到吴昌硕艺术的影响与启示,他(tā)们是研究吴昌硕艺术具有(yǒu)代表性的实践者,在对吴昌硕艺术的學(xué)习、传承与研究中,也对于阐释,承袭与引领近中國(guó)现代花(huā)鸟画的发展历程具有(yǒu)了相当重要的价值与作用(yòng)。传统中國(guó)画历来重视摹仿师承,吴昌硕的传人在对吴昌硕的研究中,反映了对其技法和观念的评价,其成败得失对于中國(guó)近现代绘画艺术研究具有(yǒu)的实践与引领一代风尚的意义。

(一)《西泠印社记》:

《西泠印社记》是吴昌硕71岁时為(wèi)纪念西泠印社成立而书写的碑文(wén),辞章与书法俱佳,是吴昌硕人书俱老时期小(xiǎo)篆艺术风范的杰作。

吴昌硕,是我國(guó)近代艺术史上一位在书、画、印三方面均开一代风气的大师。就其书法而言,出入秦、汉金石碑刻,篆、隶、行草(cǎo)各體(tǐ)均臻极高的艺术水准。在清代书坛上,特别是在篆书领域内,吴昌硕堪称是一座几乎无法逾越的高峰。他(tā)早年依傍杨沂孙和吴大澄,曾临习《泰山(shān)刻石》和《琅玡台刻石》等小(xiǎo)篆名品,后出入邓石如和吴让之。最终专攻《石鼓》,用(yòng)筆(bǐ)浑朴厚重,恣肆烂漫,如黄河之水,一泻千里,结字茂密紧凑,正奇互用(yòng),在體(tǐ)势上右肩上耸,参差错落,个性极為(wèi)鲜明。在分(fēn)布上疏密有(yǒu)致,避让得宜达到了雍容端庄的效果。用(yòng)墨则以浓湿為(wèi)主,饱墨铺毫,意韵生动,有(yǒu)时墨尽筆(bǐ)枯,更添苍茫朴拙之趣。吴昌硕在篆书可(kě)能(néng)的范围内,将书写性发挥到了极致。為(wèi)传统篆书开辟出一个崭新(xīn)的境界。吴昌硕篆书的《西泠印社记》,可(kě)以说是體(tǐ)现他(tā)这一崭新(xīn)境界的典范之作。

下面从用(yòng)筆(bǐ)、结字和章法等方面对《西泠印社记》进行具體(tǐ)分(fēn)析,使我们在临习这一范本时,做到胸中有(yǒu)数,有(yǒu)的放矢。

《西泠印社记》在用(yòng)筆(bǐ)上,打破了秦汉以来小(xiǎo)篆筆(bǐ)画一味均匀的惯例,明显地增加了提按动作,行筆(bǐ)速度也有(yǒu)缓急之别,使線(xiàn)条呈现出粗细的变化,采用(yòng)中锋、侧锋、藏锋和露锋等相结合的用(yòng)筆(bǐ)方式,使線(xiàn)条形成多(duō)形状、多(duō)势态的的筆(bǐ)画,筆(bǐ)力雄健、筆(bǐ)意恣肆,毫无雷同之感。这在吴昌硕之前的篆书都是不曾有(yǒu)过的用(yòng)筆(bǐ)方式。尤其值得注意的是,在书写时融入了隶书和楷书的筆(bǐ)意。因此,我们在临习时,首先要明确其筆(bǐ)法的基本特征,體(tǐ)会吴昌硕篆书在起、行、收时丰富多(duō)变的手法。

在结字方面,《西泠印社记》也不同于传统小(xiǎo)篆匀称平整的结體(tǐ)特征,而是采取了结體(tǐ)错落的结字法则。大篆在结字上似乎也存在着参差错落这一特点,但不够明显,总體(tǐ)上依然追求的是均衡之美,而吴昌硕在《西泠印社记》中把结體(tǐ)的错落推向了极致,使其篆字显现出跌宕多(duō)姿的字形特征。可(kě)以说,对小(xiǎo)篆这种在结字上的改造也是吴昌硕的独创。此外,我们在临习还要注意不宜过于强调垂脚,中宫也不宜偏上,要有(yǒu)“蜾扁”之趣。

作為(wèi)一篇纪事文(wén)章,《西泠印社记》是写在大约高宽為(wèi)4:3的界格内,因而在章法上整篇排列整齐,气度连贯。临写此类章法的篆书要注意字不要顶格,四周要留有(yǒu)一定的距离作為(wèi)行距字距,格中每字大小(xiǎo)形态也要略有(yǒu)不同。这样,才能(néng)在通篇整齐的章法中显现出变化来。